今から約46億年前、無数の惑星が衝突し地球が誕生しました。

生命の誕生は海からであると言われていますが、地球が誕生したばかりの頃はとても生き物が住める環境ではなく、海もありませんでした。

海ができたのは地球誕生後、しばらく経ってから。1000年近く続いた大雨がきっかけで、最初の海が誕生したのです。

深海の調査、人々が挑戦してきた数々の歴史

生命誕生の場である海は、私たちの心をひきつける不思議な魅力があります。

そんな海の中を見たいという夢は、大昔から人々の胸にありました。

今から2000年以上前(紀元前4世紀ごろ)、ギリシャの哲学者であったアリストテレスは大きなかねの中に人を入れ、地上から管を通して空気を送りこみ海に潜るというアイデアを出しました。

ここでは、深海の謎に挑戦した人々の歴史をご紹介します。

- 2000年以上前

- アリストテレスの弟子であり、マケドニアの王であったアレクサンドロス3世(アレクサンダー大王)は、アリストテレスが出した「潜水するかね」のアイデアをもとに、ガラスでつくった樽に入って海中を探索したと伝えられています。

- 1701年~1800年

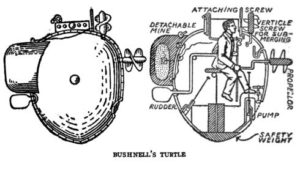

- アメリカ独立戦争ごろに活躍していたアメリカの発明家デビット・ブシュネルが、戦闘で使われた世界初の潜水艇「タートル号」をつくりました。

バラストとして水を使うアイデアを考案し、その潜水・浮上方式は現代の潜水艦でも使われています。

バラストとは、水上船舶や潜水船などの乗り物の重量を増やしたり、重量のバランスをとったりするために積み込む重しのことです。 - 1843年

- イギリスの博物学者であるエドワード・フォーブスが、深海には生物はいないという説を発表したものの、その後たくさんの深海生物が発見されます。

- 1872年~1876年

- イギリスの「チャレンジャー号探検航海」の海洋調査によって、世界一深いマリアナ海溝の深さを調査しました。

その結果、測深記録は8,184mとなっていましたが、その後本格的な深度調査が行われ、現在では10,911m(誤差あり)と考えられています。

チャレンジャー号探検航海とは、海底や海洋生物、海水温などを調査し、海洋学の基礎を作った多くの発見が行われた科学的探検航海です。 - 1929年

- 日本人の西村一松の設計によって、計画潜水深度300mの自動式潜水船「西村式豆潜水艇」がつくられます。

当初は珊瑚摂取を目的として建造されたそうです。 - 1934年

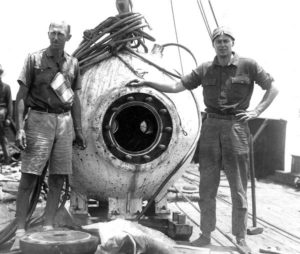

- アメリカの探検家・博物学者であるウィリアム・ビービが「バチスフェア」という鉄の球(潜水球)で、水深923mまで潜ることに成功します。

最初の潜水球はアメリカの発明家・俳優であるオーティス・バートンによって、1928年に考案されました。 - 1960年

- 2番目につくられたバチスカーフであるアメリカの「トリエステ号」が、マリアナ海溝チャレンジャー海淵の10,911mの潜水に成功し、人類が初めて世界最深部に到達しました。

2012年に「ディープシーチャレンジャー」がほぼ同じ深度に到達するまで、有人でこの深度まで達する探査艇はありませんでした。

バチスカーフとは、スイスの物理学者であるオーギュスト・ピカールが発明した、推進力を持ち深海を自由に動き回ることができる小型の深海探査艇です。 - 1977年

- アメリカ海軍が保有するアルビン級有人潜水調査艇の1隻である「アルビン号」が、ガラパゴス諸島沖の熱水が噴き出す場所で、熱水噴出孔とそのまわりに多数の生物がいることを発見しました。

- 1989年

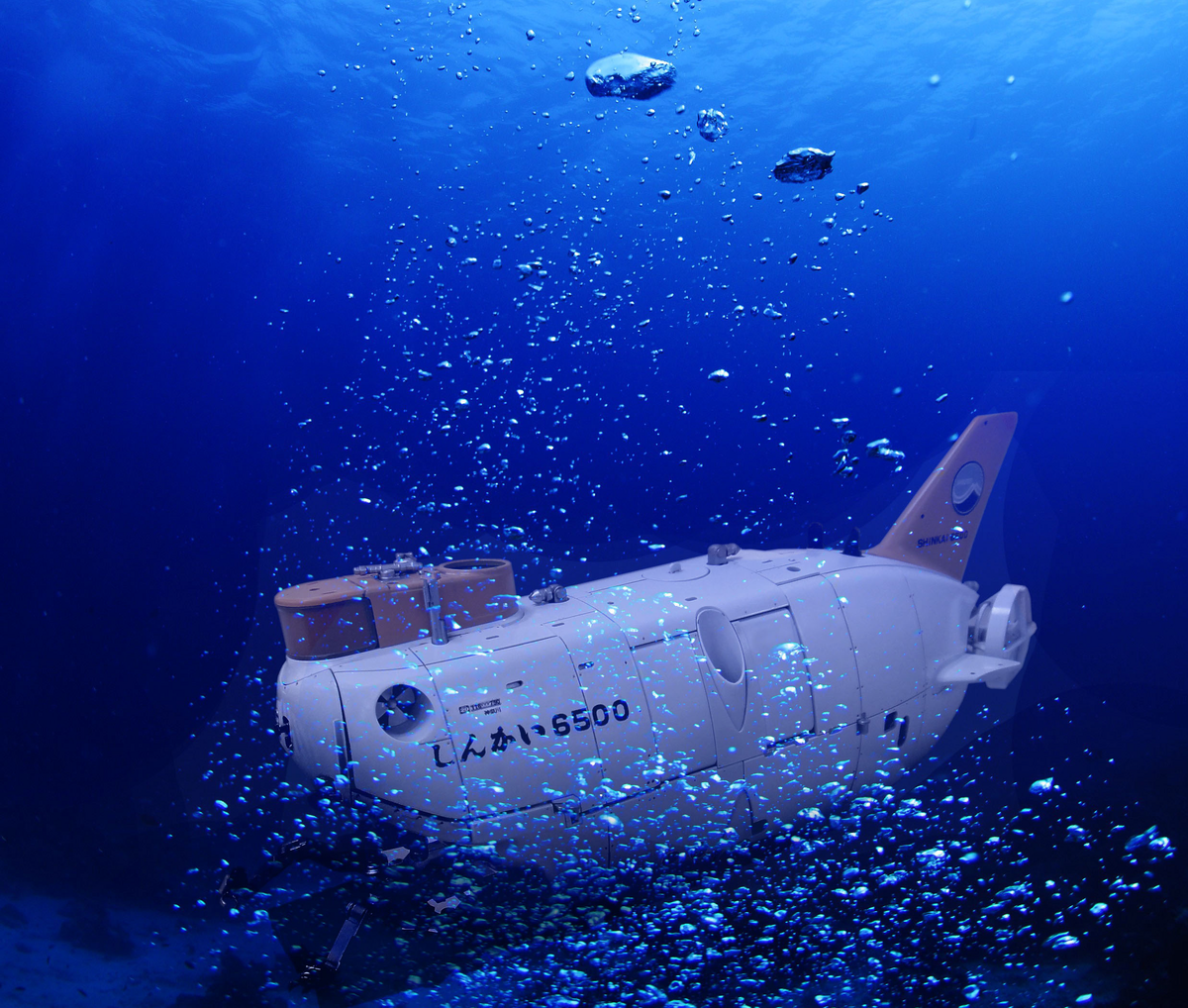

- フランスやロシアに続き、日本では「しんかい6500」が完成しました。

この他にも1990年代中頃~2000年代初頭には、映画監督であるジェームズ・キャメロンが映画「タイタニック」で使用するために、深度3,821mにてタイタニック号の撮影にロシアの潜水船「ミール」を使用しています。

ジェームズ・キャメロンは2012年にも「ディープシーチャレンジャー」に一人で乗り、2時間37分で10,908mの最深部に到達しています。

彼は単独でチャレンジャー海淵に到達した最初の人物となりました。

近年、科学の進歩により深海の調査は飛躍的に進んでおり、その進歩は今も続いているのです。

超深海層の水圧にも耐えられる!日本の深海調査船「しんかい6500」

しんかい6500は、独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)が所有している、日本で唯一の大深度有人潜水調査船です。

1989年に完成し、これまで日本近海に限らず、大西洋、太平洋、インド洋などで海底の地質や地形、深海生物などの調査を行ってきており、2017年には通算1500回目の潜航を達成しています。

しんかい6500は深度6,500mまで潜ることができ、これほどの深さまで潜ることのできる有人潜水調査船は世界でも7隻しかありません。

その中でもしんかい6500は、私たちが今まで見ることのできなかった深海の驚くべき映像をリアルタイムで伝えてくれるため、日本だけでなく世界の深海調査研究でも重要な役割を果たしているのです。

1989年に完成後、何度も改良が加えられており、そのたびに最先端技術が導入されて性能を高めています。

しんかい6500の仕組みや特徴

- 耐圧穀

- コックピットは内径2.0mの球(耐圧殻といいます)の中にあります。この球(耐圧穀)は、軽くて丈夫なチタン合金でできており、1㎠あたり約680kgという水圧がかかる深海で、3名の乗員が安全に調査活動を行えるようになっています。そして繰返し何度も深海を往復できる高い信頼性も得ているのです。

- マニピュレータ

- また、マニピュレータという耐圧殻内からパイロットが遠隔操作をすることができるロボットハンドもあります。このマニピュレータはチタン製で軽量、高強度であり、マスター・スレーブ式油圧7軸制御なので操作性が良く、比較的容易に複雑な作業が行えます。水中では約100㎏のものを持ち上げることができるので、海の生物や海底の岩石の採取、採水器による熱水噴出口からの熱水の採取などの海底での作業にはなくてはならないものです。

- 覗き窓

- 「しんかい6500」には、前方と左右に合計3つの覗き窓があります。乗員はこの窓から深海を直接見ることができます。深海の高い水圧に耐える必要がある一方、水圧によって僅かに変形する耐圧殻に追従する柔軟性も不可欠なので、この覗き窓は厚さ138mmのメタクリル樹脂によってできています。

- 投光器

- 深海では水深200mを過ぎると太陽の光はほとんど届かなくなってしまいます。そのため「しんかい6500」には投光器がつけられており、1灯で自動車の強力なヘッドライト3~4個分の明るさがあります。

- スラスタ

- スラスタとは水中で自由に動き回るために水を噴き出す装置です。筒の中に電動機で動くプロペラが入っています。水平、垂直、メインのスラスタがそれぞれ2基ずつ合計6基が装備されています。

- 主蓄電池

- 「海の中には空気がないので、エンジンが使えません。そのため「しんかい6500」では専用に開発された2台の油漬均圧型リチウムイオン電池を主蓄電池として使っています。潜航で使用した電池は潜航終了後、夜の間に充電できるので、効率よく潜航作業を行うことができます。

- 浮力材

- 100ミクロン以下の中が空洞の小さなガラス球(ガラスマイクロバルーン)をエポキシ樹脂で固めたもので、深海の高圧環境に耐えうる強度と浮力を持ったこの浮力材が、潜水船の隙間という隙間にぎっしり組み込まれています。有人潜水調査船は浮くように造られており、この浮くように造られた潜水船に「おもり(バラスト)」を積むことで潜航します。

- 水中通話機

- しんかい6500は母船と繋がっていないため、何からも引っ張られずに自由に動き回ることができます。母線との通信は無線で行われますが、水中では電波がないため音波を使った無線電話が使われています。

- TVカメラ、スチルカメラ

- しんかい6500は人が深海へ行くためにつくられた船ですが、より多くの人に深海で見たものを伝えるためにハイビジョンカメラ2台、デジタルカメラ1台を装備して、映像を記録に残しています。調査目的に応じて追加のカメラを搭載することもあります。

- サンプルバスケット

- 観測機器や生物・岩石などのサンプルを搭載するための可動式のサンプルバスケットを前方左右に1個づつ装備しています。搭載可能重量は左右とも100kgfですが、潜航深度により潜水調査船の浮力が変化する為、目標とする深度により減少する場合があります。

このようにしんかい6500には、様々な機能が搭載されており、2人のパイロットと1人の研究者の合計3名が乗船することができます。

巨大地震が起こるメカニズムや地球内部の動きを調べたり、光がなく高圧低温という特殊環境下に生息している生き物たちの生態など、海底で色々な調査研究を行っています。

まとめ

多くの人々が海に魅せられ、研究者から著名人まで深海の調査や研究を続けてきました。

海は私たちにとって宇宙よりも身近にあるはずなのに、深海に関する調査はとても難しいのです。

科学の技術が進んでいる今でも、多くのことが解明されてない未知の世界だからこそ、深海は色々な人を魅了するのだと思います。

これから先、深海の全貌が明らかになる日は来るのでしょうか。私はそんな日が来るのを楽しみにしています!