皆さんはオウムガイという生物を知っていますか?

「教科書とかに載ってた昔の生き物でしょ?」と思った方も多いと思います。

ですが皆さんがイメージしているソレ、オウムガイではなくアンモナイトです!

オウムガイとアンモナイトはどちらも殻の部分が巻貝のようになっていてとても似ていますが、実は別の種類の生き物なんですよ。

ここでは、アンモナイトに間違われやすい「オウムガイ」について詳しくご紹介していきます。

オウムガイの生態と特徴について

オウムガイとは軟体動物門(なんたいどうぶつもん)オウムガイ目オウムガイ科に属している生物で、巻貝のような姿ですがイカやタコと同じ頭足類に分類されています。

南太平洋やインド洋などの暖かい海に生息しており、生息水深は水深100~600mです。

オウムガイは約4億年以上前からほとんど姿を変えずに存在していたため、「生きた化石」としても知られています。

オウムガイの大きさは約15~20㎝と意外にも小さく、大人の手のひらサイズです。

ですが、最大30㎝ほどになるものもいます。

メンディー

メンディーちなみに、アンモナイトは最大2mのものもいたと言われているダコ。

オウムガイの殻からはたくさんの触手が出ていますよね。

この触手はオスとメスで本数が違い、オスは約60本、メスは約90本の触手を持っています。

ダイグンソク

ダイグンソクオスよりもメスのほうが多くの触手を持っているんダネ。

この触手を使って獲物を探したり、岩などに付着することができます。

岩などに付着することができるとありますが、オウムガイの触手には吸盤などはありません。

触手にはたくさんのシワがあり、それにより付着できるそうです。

また、触手のうち上面にある2つの触手の根元部分が分厚くなって融合し、殻のくちに蓋をする働きを持っています。

オウムガイの眼はイカやタコと違ってレンズはなく、視力がとても悪いと言われています。

オウムガイの眼は「ピンホール眼」と呼ばれており、ピンホールカメラと同じ構造になっています。

ピンホールカメラとは写真レンズを使わない針穴(ピンホール)を利用したカメラのことで、針穴写真機ともいわれています。

ピンホールカメラは構造が簡単なため誰でも作ることができ、理科の教材や夏休みの自由研究の教材としても使われているそうです。

ピンホールカメラで撮られた写真は少しぼんやりとした写りになっています。

もしかすると、オウムガイもこのような視界なのかもしれませんね。

オウムガイの特徴でもある巻貝のような殻の中は約30もの部屋に分かれており、一番外側の大きい部屋に体がおさまっています。

他の部屋にはガスと液体が入っていて、その中のガスの量を調節することにより浮いたり沈んだりすることができます。

この浮力の仕組みは潜水艇と同じであり、オウムガイの英名である「ノーチラス」はギリシャ語で「水夫」や「船舶」という意味があります。

オウムガイは深海生物なので水深の深い場所を好むイメージがありますが、殻の中にはガスが入っているので水深800mを超える場所では水圧に耐えられなくなり殻が壊れてしまうそうです。

オウムガイは夜行性であると言われており、日中は深い海にいて、夜になると浅い場所まで上がってきてエサを探したり産卵したりします。

オウムガイの仲間であるイカやタコは素早く泳ぎ、生きている魚を上手に捕らえて食べますよね。

ですが、オウムガイは素早く泳ぐのが苦手です。

オウムガイはイカやタコと違い、大きな殻を持っているので泳ぎが苦手なのではないかと考えられています。

オウムガイの泳ぐ姿はとても可愛らしく、癒されますよ。

イカやタコと同じ仲間だと言われているけど、貝殻に入ってるし、触手に吸盤もないし、眼にレンズもない。

さらには素早く泳ぐこともできない。

本当に同じ頭足類の仲間なの?と思いますよね。

オウムガイはイカやタコと同じように漏斗(ろうと)と呼ばれる器官から水を吹き出し、それを推進力にして泳ぐことができます。

さらに、オウムガイの口はイカやタコと同じ「からすとんび」です。

このように、イカやタコと同じ特徴もちゃんと持っているんですよ。

頭足類とは?頭足類の特徴と進化

そもそも、頭足類とは何なのでしょう?

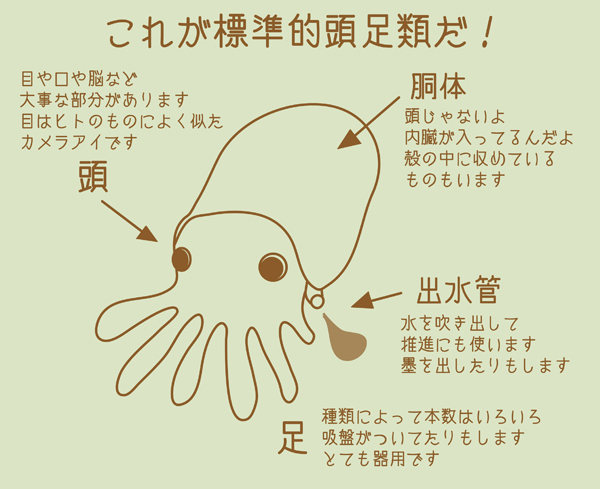

頭足類とは、軟体動物門・頭足綱に属する動物の総称です。

体は外套膜(がいとうまく)と呼ばれる膜につつまれており、胴部と頭部に分かれています。

頭部にある口の周辺には触手が並んでおり、眼が一対あります。

頭足類の中でも、アンモナイトとオウムガイって姿かたちが似ているので間違えやすいですよね。

アンモナイトとオウムガイはその姿から近い仲間であると考えられてきましたが、実はアンモナイトはオウムガイよりもイカやタコに近いということが最近の研究で明らかになりました。

つまり、アンモナイトのほうがイカやタコに近い特徴を持っていた可能性が高いということです。

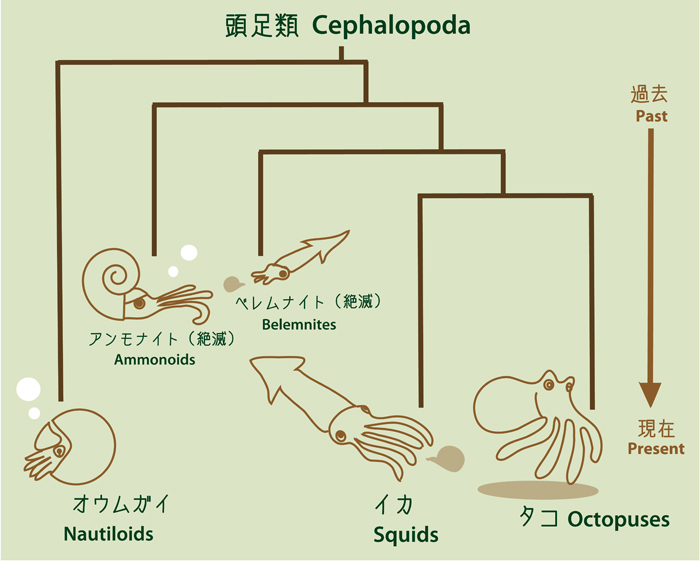

はるか昔、頭足類の中で一番初めに誕生したのはオウムガイの仲間です。

オウムガイの仲間は約4億5千年前、古生代カンブリア紀に誕生しました。

現代で見られるオウムガイ類は巻貝のような形をしていますが、昔は殻がまっすぐなものも多く、そのようなものはチョッカクガイと呼ばれています。

その後、進化の枝分かれが続き、アンモナイト類、イカ類、タコ類などが相次いで誕生しました。

アンモナイト類はオウムガイに似た殻を持っており、中生代を通じて世界中の海で繁栄しましたが、中生代末に恐竜とともに絶滅してしまいました。

私たちが親しみのあるイカ類、タコ類は、頭足類の中の鞘形(しょうけい)亜綱に分類され、オウムガイ亜綱よりもアンモナイト亜綱に近縁とされています。

私たちがよく知っているイカやタコは殻を持っていませんよね。

イカやタコの中には殻を消失させたもの、あるいは殻が板状になって体内に収まっているものが多いです。

そうすることにより自由な運動能力を手に入れ、絶滅の危機を乗り越えたのです。

メンディー

メンディーずっと同じ姿のまま絶滅の危機を乗り越えたオウムガイ先輩はすごいダコ…!

オウムガイとアンモナイトの違い

オウムガイとアンモナイトの違いも気になりますよね。

オウムガイとアンモナイトの大きな違いは、その繁殖方法にあると言われてます。

オウムガイは子供が確実に育つように、少数ながら大きな卵を産卵する「大卵少産」。

それに対し、アンモナイトは小さい卵をたくさん産む「小卵多産」です。

アンモナイトに近いといわれているイカやタコも、一度に数万~数十万個の卵を産む「小卵多産」です。

さらに、最近の研究では初期室(一番最初にできる球状の部屋)の有無がアンモナイトとオウムガイの基本的な違いであるとも言われています。

オウムガイとアンモナイトの違いを分かりやすく教えてくれる絵本もあります。

絵本と図鑑を合わせたような、子供だけでなく大人も楽しめる一冊です。

オウムガイは食べられる?味は?

頭足類であるイカやタコは食用としてよく出回っていますよね。

同じ頭足類であるオウムガイは食べることができるのでしょうか?

なんと、フィリピンの一部地域ではオウムガイを捕まえて食べる文化があるそうです。

味はというと、イカと貝の中間のような味なんだとか。

確かにオウムガイは、イカと貝が融合したような見た目ですもんね。

さらに、焼くと甘いにおいがするという意見もありましたよ。

オウムガイを食べてみたことがある!という方はコメントで教えてくださいね(笑)

ちなみに、フィリピンではオウムガイは高級食材なんだそうです。

まとめ

オウムガイについてのお話はいかがでしたでしょうか。

4億年以上も前から姿が変わらない不思議な生物「オウムガイ」の魅力を、少しでも知っていただけたら嬉しいです。

他にもオウムガイに関するいろいろな疑問や気になること、紹介してほしい深海生物などがいましたらお気軽にコメントしてください。

これからも何か情報が入り次第、更新していきますのでよろしくお願いいたします。

最後までご閲覧いただきありがとうございました。