深海魚はあまり知らないという方でも「リュウグウノツカイなら聞いたことがある」という方は多いと思います。

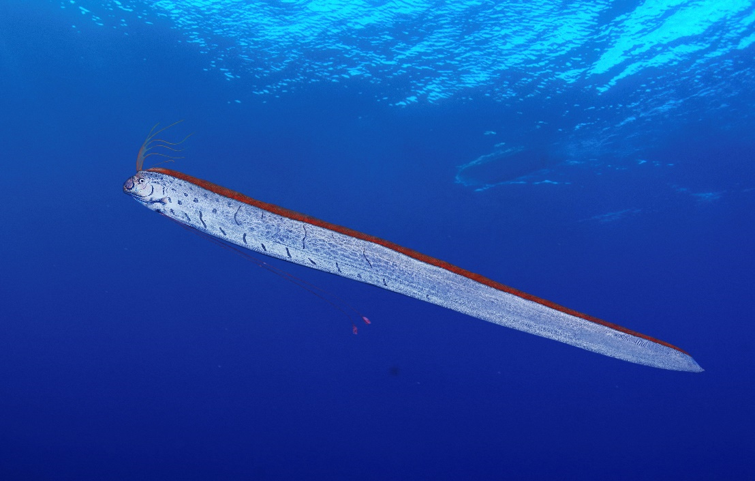

銀白色の体に赤い背びれ、異様なほどに細長い体、奇妙な顔立ち。

そんな不可思議な見た目をしているリュウグウノツカイですが、深海魚の中ではとても人気のある魚ですよね。

名前の由来や人魚伝説との関係性、稚魚の姿など、リュウグウノツカイについて詳しく調べてみました。

リュウグウノツカイの生態と特徴について

リュウグウノツカイは脊索動物門アカマンボウ目リュウグウノツカイ科に属している深海魚です。

世界各地の海に生息しており、生息水深は約200~1000mの中深層です。

体長は5m~10mほどと考えられていますが、最大で体長11m、体重272㎏の個体が発見されています。

リュウグウノツカイは群れをつくらず単独で行動すると考えられていますが、実際に生きて泳いでいる姿を撮影した映像などは少なく、その生態についてはまだ多くの謎が残されています。

リュウグウノツカイの最大の特徴は、平たく細長い体と赤いヒレではないでしょうか。

リュウグウノツカイにはウロコがなく鳥肌のようなぶつぶつが並び、ぷにぷにとした柔らかい皮膚をしています。

ウロコだけでなく浮き袋も持っていません。

全身が銀白色で、頭部にはたてがみのように細長く伸びる赤色の背びれがあります。

通常、魚のヒレには柔らかい軟条(なんじょう)と硬い刺条(きょくじょう)がありますが、リュウグウノツカイには柔らかい軟条しかありません。

背びれは頭部から尾の先端まで繋がっており、鰭条数(きじょうすう)と呼ばれるヒレを支えるスジの数は260~412本と非常に多いです。

数百本の背びれのうち頭部にある6~10本は細長く伸びており、たてがみのようになっています。

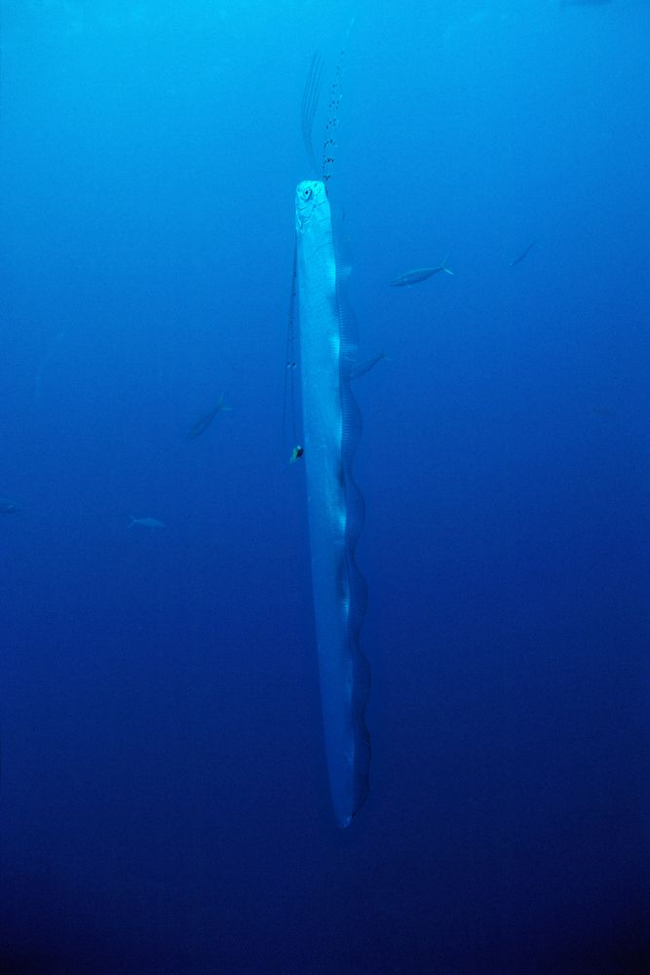

昔は細く平たい体を波打たせて泳ぐと考えられていましたが、実際は立ち泳ぎの状態で背びれを波打たせながらゆっくりと漂うように泳ぐことがわかりました。

腹びれは左右1本ずつしかなく、糸のように長く発達しており、あごの下から長く伸びている腹びれの先端部分はスプーンのように膨らんだ形をしています。

この膨らんだ部分には獲物を見つけるためのセンサーのような感覚器官があります。

リュウグウノツカイについての詳しい生態はまだわかっていませんが、胃の中の内容物調査の結果から、オキアミなどの甲殻類を主に捕食しているプランクトン食性だと考えられています。

また、リュウグウノツカイには歯がなく顎が発達していることから、捕食時には上あごを長く突き出すことができるのではないかともいわれています。

リュウグウノツカイは全長5~10mほどにもなる大型の魚なので他の生物から捕食されるということは少ないですが、外洋性のサメなどに捕食されることも稀にあるようです。

とても長い体は尾に向けて細くなっていますが、これは生きるのに必要な内臓などのパーツを体の上半身に寄せており、もしも敵から襲われた場合、尾の部分をトカゲのように犠牲にして身を守ると考えられます。

実際、成魚で尾の先まで残っているものはとても珍しいようです。

過酷な深海の世界で生き延びるために、体の半分は食べられても仕方がないと考えているのかもしれませんね。

リュウグウノツカイの稚魚はどんな姿なの?

大型の魚であるリュウグウノツカイの稚魚は、どのような姿をしているのか気になりませんか?

リュウグウノツカイの卵は浮性卵と呼ばれる浮力がある卵なので、海中を浮遊しながら発生し孵化します。

卵から孵化した稚魚たちは外洋の海面近くの豊富なプランクトンを食べて成長し、成長するにつれて水深200~1000mの深海で生活するようになるのです。

深海には植物プランクトンなどのエサが少ないため海面で育つようになったのではないかと考えられます。

稚魚の時は海面近くにいるため漁師の網にかかることも多いそうですが、成魚の特徴である赤い背びれはなく、私たちがよく知る姿とは違います。

これがリュウグウノツカイの稚魚です。

稚魚の姿もインパクトありますね。

変態をしながら大きくなり、あのような神秘的な姿になっていくのです。

リュウグウノツカイという名前の由来

その神秘的な姿から和名では竜宮の使いと呼ばれ、昔話の浦島太郎に登場する竜宮城を連想させられます。

名前の由来については様々な考えがあるようですが、詳しいことはわかっていません。

一説では、浦島太郎に出てくる竜宮城にちなんでリュウグウノツカイという和名がつけられたと考えられています。

竜宮城について調べてみたところ「竜宮とは、竜神や乙姫などが住むとされる、想像上の宮殿」とされていました。

中国や台湾ではリュウグウノツカイのことを鶏冠刀魚や皇帯魚と書きます。

漢字を見ると、なんとなくリュウグウノツカイへのイメージが想像できますよね。

ヨーロッパではニシンの王(King of Herrings)と呼ばれ、漁の成否を占う前兆と位置付けられていたそうです。

あの伝説の正体はリュウグウノツカイだった!?

世界各地では、様々な海にまつわる伝説が残されています。

そんな海の伝説の中で、シーサーペント(大海蛇)という未確認生物をご存知でしょうか。

シーサーペントとは海洋で体験、あるいは目撃される細長く巨大な体を持つとされる未確認生物の総称で、中世以降多くの目撃例があります。

シーサーペントの正体は特定されていませんが多くの仮説があり、その中のひとつにリュウグウノツカイ説があります。

確かに細長く巨大な体という部分は同じですよね。

もしも、私がリュウグウノツカイを全く知らないときに海でリュウグウノツカイを目撃してしまったら「なんだあの生物は!?UMA(未確認生物)じゃないか?」と勘違いすること間違いないでしょう。

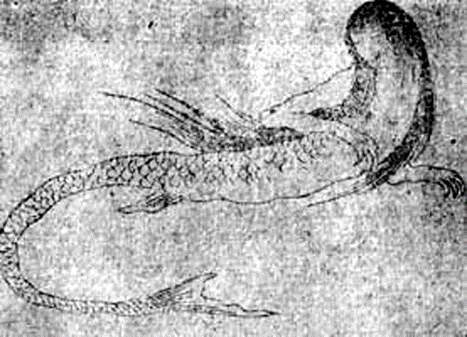

また、日本における人魚伝説のモデルもリュウグウノツカイだと言われています。

日本に伝わる古今著聞集や六物新誌、甲子夜話などの文献に登場する人魚はどれも「白い肌と赤い髪を備える」と描写されており、銀白色の体に赤いヒレを持つリュウグウノツカイの特徴と一致していることから、日本に伝わる人魚のモデルはリュウグウノツカイではないかと考えられるようになったのです。

ちなみにリュウグウノツカイを食べてみたという人は意外と多く、その味は「卵白のような食感で臭みはなく、部位によっては濃厚で美味しい」のだそうです。

人によっては美味しくないという人もいるようですが、味の好みは人それぞれなのでどちらが正しいということはわかりません(笑)

リュウグウノツカイを食べられる機会があれば、食べてみてはいかがでしょう。

人魚伝説の中では人魚の肉を食べると不老不死になるという話もありますが、リュウグウノツカイを食べて不老不死になるのかは…疑問です(笑)

リュウグウノツカイが見られる水族館はあるの?

今まで生きたままのリュウグウノツカイを展示したことがあるという水族館は、石川県の「のどしま臨海公園水族館」や、長崎県の「九十九島水族館(海きらら)」などがありますが、いずれも展示してすぐに死んでしまいました。

現在、生きているリュウグウノツカイを飼育・展示している水族館は存在しないようです。

やはり生態が詳しくわかっていない深海生物を飼育するのは、とても難しいのですね。

調べてみるとリュウグウノツカイの標本を展示している水族館・博物館はありましたので、ご紹介したいと思います。

アクアワールド茨城県大洗水族館 (茨城県)

【住所】

〒311-1301

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3

【お問い合わせ】

電話:029-267-5151

FAX:029-267-5920

サンシャイン水族館 (東京都)

【住所】

〒170-0013

東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティワールドインポートマートビル屋上

【お問い合わせ】

電話:03-3989-3466

新江ノ島水族館 (神奈川県)

【住所】

〒251-0035

神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1

【お問い合わせ】

電話:0466-29-9960

新潟市水族館マリンピア日本海 (新潟県)

【住所】

〒951-8101

新潟県新潟市中央区西船見町5932-445

【お問い合わせ】

電話:025-222-7500

魚津水族館 (富山県)

【住所】

〒937-0857

富山県魚津市三ケ1390

【お問い合わせ】

電話:0765-24-4100(8:30~17:30)

FAX:0765-24-4128

東海大学海洋科学博物館(海のはくぶつかん) (静岡県)

【住所】

〒424-8620

静岡県静岡市清水区三保2389

【お問い合わせ】

電話:0554-334-2385

FAX:054-335-7095

大阪市自然史博物館 (大阪府)

【住所】

〒546-0034

大阪府大阪市東住吉区長居公園1-23

【お問い合わせ】

電話:06-6697-6221

FAX:06-6697-6225

マリンワールド海の中道 (福岡県)

【住所】

〒811-0321

福岡県福岡市東区大字西戸崎18-28

【お問い合わせ】

電話:092-603-0400

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 (大分県)

【住所】

〒870-0100

大分県大分市大字神崎3078番地22

【お問い合わせ】

電話:097-534-1010

FAX:097-534-1013

九十九島水族館海きらら (長崎県)

【住所】

〒858-0922

長崎県佐世保市鹿子前町1008

【お問い合わせ】

電話:0956-28-4187

沖縄美ら海水族館 (沖縄県)

【住所】

〒905-0206

沖縄県国頭郡本部町石川424

【お問い合わせ】

電話:0980-48-3748

FAX:0980-48-4444

何度も言いますが、こちらでご紹介した水族館・博物館で見られるリュウグウノツカイは標本です。

運が良ければ、また生きたリュウグウノツカイを水族館で見られる日がくるかもしれません。

もっと多くの深海生物が水族館で見られるようになるといいですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

リュウグウノツカイはまだまだ謎だらけの生物ですが、謎が多いからこそのロマンを感じますね。

他にもリュウグウノツカイについて分かったことなどがあれば追記していきますので、皆さんもなにか疑問に思ったことや気になることがあれば気軽にコメントしてください。

最後までご閲覧いただき、ありがとうございました。