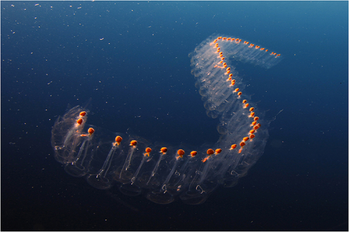

皆さんはサルパと呼ばれる透明な生物をご存知ですか?

写真なら見たことある!という方も多いと思います。

サルパは透明なのでよくクラゲ類やクラゲの卵に間違われたりするようですが、クラゲとはまた別の生き物です。

サルパはとにかく不思議で謎の多い生物ですが、なんと地球温暖化を救う生物としても注目を集めています。

そんな謎多き「サルパ」についてご紹介します。

サルパの生態と特徴について

サルパは脊索動物門尾索動物亜門(せきさくどうぶつもんびさくどうぶつあもん)サルパ目サルパ科に属している生物で、生物学上ではホヤの仲間に分類されています。

ホヤとは「ホヤガイ」としても知られており、一部の地域では食用として取り扱われています。

メンディー

メンディーホヤは「ホヤガイ」と呼ばれることもあるけど貝じゃないダコ。

ホヤは尾索動物亜門ホヤ鋼に属している海産動物の総称で、2000種類以上いるんダコ。

サルパの見た目は透明で、体の中の内臓が透けて見えています。

サルパはまだ謎が多く「どこに目や口があるのか」「そもそも目や口は存在しているのか」もよくわかっていません。

その見た目からクラゲの仲間だと勘違いされることもありますが、ある研究者によると「サルパとクラゲの共通点はゼラチン質の体を持ち、海中を漂っていることぐらいしかない」そうです。

メンディー

メンディーちなみに、クラゲには毒があるけど、サルパに毒はないダコ!

サルパが属している尾索動物には、クラゲにはない脊索と呼ばれる原始的な脊椎があります。

サルパには多くの種類がおり、64種類ものサルパが存在します。

なので浅海から深海まで幅広く生息しており、生息水深も様々です。

海岸でもよく目撃されており、「謎のゼリー玉が大量漂着」などとニュースで取り上げられることもあります。

海岸で目撃されるものは指先ほどの大きさのものが多いですが、種によっては体長30㎝にもなる大型のものもいます。

デメニギッス

デメニギッスこの大型のサルパは「オオサルパ」って名前っス!

サルパの生態には不思議な点が多いです。

まず、サルパはエサを食べながら移動するという点です。

サルパは植物性プランクトンを主なエサとしています。

サルパには前端に水を取り込む入水孔があり、後端には出水孔がついています。

サルパは餌を食べるとき、入水孔から水と一緒にプランクトンをとり込みます。

そして、体内でろ過してプランクトンをだけを摂取し、残りの水は後ろから排出するのです。

その排出する水の推進力を利用して移動するため、食べるのと同時に移動することができるというわけです。

さらにサルパの不思議な生態といえば、サルパの生殖方法です。

すみません。

ここは説明が難しいのでWikipediaを引用させていただきます。

サルパは複雑な生活環を持ち、生殖の仕方が一世代ごとに交互に変わる。生活環には2つの段階があるが、双方の段階が同時に海中に存在する。見た目はかなり異なるが、どちらも寒天質でほぼ透明な管状の動物で、1-10センチメートル程度の大きさである。卵生個虫 (oozoid) と呼ばれる単独の段階では樽型だが、無性生殖によって数十から数百の個体からなる鎖を作り出し、これは小さい段階で親から切り離される。

鎖を構成する個体は芽生個虫 (blastozooid) と呼ばれる。浮遊中や食餌中も繋がったままで、それぞれの個体の大きさが成長する。個々の芽生個虫は有性生殖を行う。芽生個虫は隣接的雌雄同体で、最初に雌に成熟し、鎖中でより古い個体が生み出した雄性配偶子で受精する。胚は親の体壁に付着する。成長した卵生個虫は最終的に親の芽生個虫から放出され、単独の無性生殖段階に戻る。

世代の交代により、世代の時間を短くすることが可能になり、単独の段階と集合の段階の個体が同時に海中に存在する。植物プランクトンが豊富な時には、この速い生殖によりサルパが短期間繁栄し、大部分の植物プランクトンを食べ尽くす。大量のサルパを維持する餌が足りなくなると、この繁栄の期間は終わる。引用元: wikipedia

ん~…難しいですよね(笑)

簡単に説明すると、1匹のサルパが雌雄同体のクローンを多数作ります。

作られたクローンはしばらく繋がったままで、数十mもの連鎖をつくる種もいます。

やがてクローンの連鎖はバラバラになり、自由になった単独個体はまず卵を1つ持つメスになります。

このメスの卵をオスのサルパが受精させて、メスの体内で胚に育ちます。

ダイグンソク

ダイグンソク胚というのは、卵または種子の中で発生をはじめたばかりの幼生物のことダヨ。

そして母親になったサルパから赤ちゃんサルパが飛び出し、新たにクローンを連鎖させていくと…

つまり、雌雄同体なので、個体でも、オスとメスでも子どもを作ることができ、この2つの方法を交互に繰り返して家族を増やしていくということです!

うん!とにかくすごいんです!(笑)

メンディー

メンディー無理やり話を終わらせたダコ…

サルパを利用する生物たち

透明な見た目で海の中をさまよっているいるサルパ。

そんなサルパたちを生きるために利用する生物もたくさんいます。

例えば「オオタルマワシ」や「アミダコ」が有名ではないでしょうか?

オオタルマワシはサルパの中身をくり抜き、外側の樽の部分をかぶって生活するという恐ろしい生態を持った深海生物です。

また、アミダコはサルパの中に住み着いているタコの一種です。

アミダコはまだ謎の多い生物で、なぜサルパの中で暮らしているのかはわからないそうです。

ですが、ある研究者は「何らかの道具としてサルパを利用しているのではないか」と考えています。

うん。そうでしょうね(笑)

海中をゆったりと漂うゼラチン質のサルパは、他の生物にとって身を守るために必要な存在なのですね。

サルパが温暖化対策の救世主?

サルパが地球温暖化を救う切り札になっているということをご存知ですか?

近年、地球の温暖化はどんどん進んでいますよね。

世界中の海では藻類ブルームと呼ばれる植物プランクトンの大発生が問題になっています。

この藻は、大気中の二酸化炭素を取り込んで育つのです。

そこでサルパの登場です!

実はサルパは藻が大好物!サルパはこの藻類を炭素ごと食べてしまいます。

サルパの糞は炭素を閉じ込めたまま海底に沈む性質があるため、排泄する糞に含まれる炭素は大気中に戻ることなく海底に沈んでいきます。

つまり、サルパが藻類を食べて糞をすることによって地球の炭素循環から除去され、地球温暖化の防止に役立つということです。

オオタルマワシやアミダコのようなサルパを利用している生物と同じように、私たち人間も知らぬ間にサルパに助けられているということですね。

ありがとうサルパ!

サルパは食べられる?

サルパに似たクラゲや、サルパの仲間であるホヤは食用として出回っているものもありますよね。

では、サルパは食べることができるのでしょうか?

調べてみたところ、サルパを食べてみたという方はいませんでした。

サルパはとても生臭いそうで、その臭いから食べようと思う人がいないのではないかと考えられます。

サルパを食べたことがあるという方がいらっしゃれば、コメントで味はどうだったとか教えてください(笑)

まとめ

サルパについてのお話はいかがでしたでしょうか?

余談なのですが、

私が小学校低学年くらいの頃、いとこと海で遊んでいた時に透明のプニプニした物体を見つけたことがあります。

その物体に「みとぷ」みたいな名前を付けて、海水と一緒に瓶に詰めて持ち帰りましたが、家の中で瓶を割ってしまい「みとぷ」がどこに行ったか分からなくなってしまった…という切ない思い出があります(笑)

今思えばあれはサルパだったのかもしれません。

他にも深海生物に関するいろいろな疑問や気になること、紹介してほしい深海生物などがいましたらお気軽にコメントしてくださいね。

これからも何か情報が入り次第、更新していきますのでよろしくお願いいたします。

最後までご閲覧いただきありがとうございました。